Ist das noch Wetter oder schon Klimawandel? Tatsache ist: Keine Branche ist so stark vom Wetter abhängig wie die Landwirtschaft. Dr. Markus Ehrmann aus Herbertshausen bei Rot am See investiert in die Zukunft: Ein Teich soll künftig als Wasserspeicher dienen.

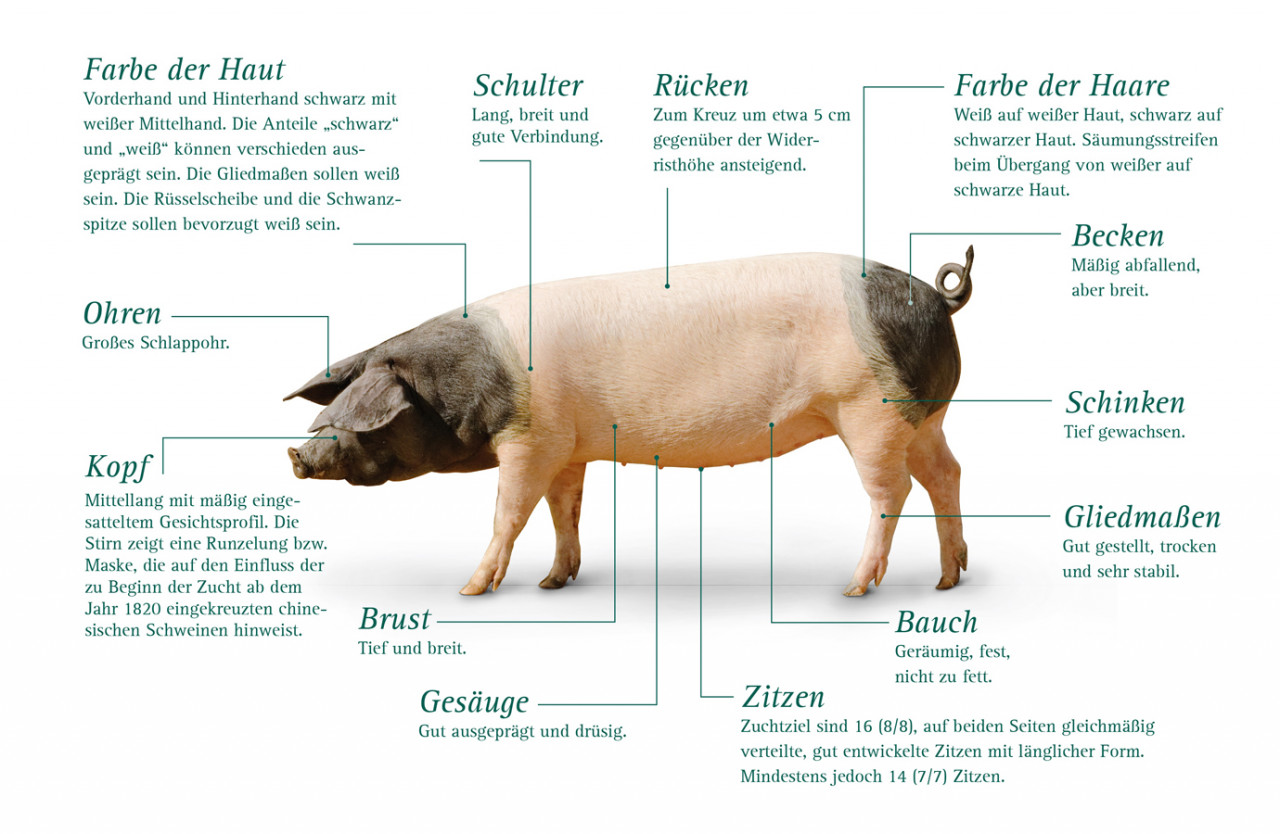

Der promovierte Agrarwissenschaftler ist Mitglied der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Er züchtet und mästet auf seinem Hof bei Rot am See Schwäbisch-Hällische Schweine und betreibt Ackerbau. Zudem vermehrt er auf rund 35 Hektar gebietseigene Wildblumen und -gräser für die Firma Rieger-Hofmann (www.rieger-hofmann.de). Auf einem Betrieb seien mehrere Standbeine sinnvoll: „Wenn du verschiedene Pflanzen anbaust, funktioniert auch bei verschiedenen Bedingungen mehr.“

Die Temperatur beeinflusst maßgeblich Wachstumsprozesse von Kulturpflanzen – und das hängt auch vom jeweiligen Entwicklungsstadium einer Pflanze ab. „Dieses Jahr war der Hitzestress bei uns nicht so schlimm, wir hatten erst spät sehr hohe Temperaturen.“ Grundsätzlich beobachtet aber auch er: „Extreme Wetterlagen sind immer häufiger das Problem.“ Wie 2023: „Zu nass und kalt im Frühjahr, und dann hat es von jetzt auf gleich gar nicht mehr geregnet. Die geschwächten Pflanzen hatten dann mit der Trockenheit zu kämpfen.“ Für seinen Betrieb sind lange Trockenphasen vor allem bei der Ansaat und beim Pflanzen ein Problem. Regnet es zu wenig, gehen die jungen Pflanzen kaputt oder keimen nicht, dies kann bis zum Totalverlust gehen.

Bei etablierten Wildpflanzen heißt es aber grundsätzlich: „Gut für die eine Art, schlecht für die andere.“ Futtergetreide sei dieses Jahr nur auf Flächen, die gut Wasser halten, gediehen. Dank der Haltung im Offenstall und Tröpfchenkühlung hätten seine Schwäbisch-Hällischen Mastschweine die Hitze recht gut überstanden.

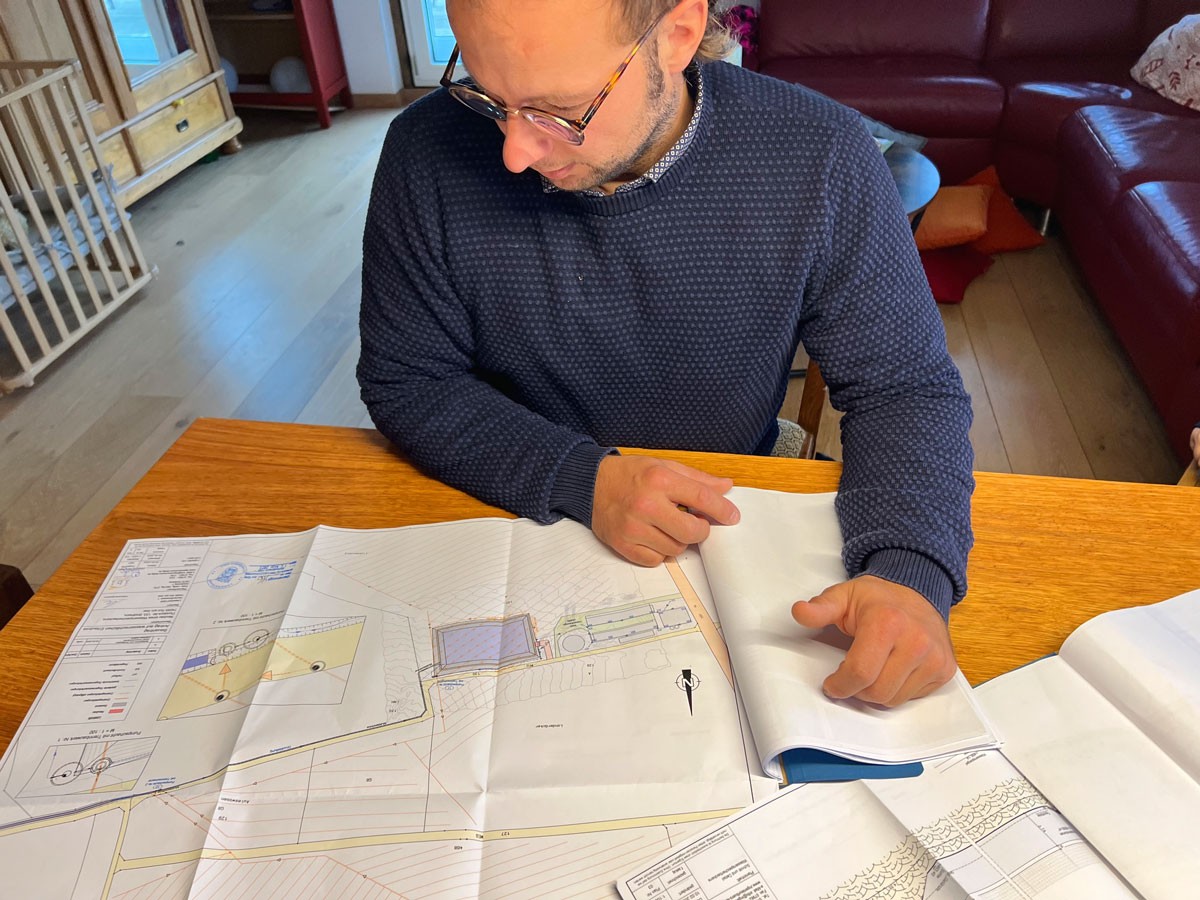

„Mein Ziel ist Kontinuität und Planungssicherheit“, sagt der Landwirt, und sorgt vor. Rund 8000 Kubikmeter Wasser soll ein 40 mal 60 Meter große Teich fassen, der im Frühjahr kommenden Jahres nahe dem Hof entstehen wird. Ein dicker Leitz-Ordner fasst den aufwändigen Planungsprozess. Mittlerweile ist das wasserrechtliche Verfahren für das Projekt abgeschlossen. „Über den Winter speisen wir den Teich von Dachflächen und mit Drainagen“, erklärt Ehrmann, „und mit Brunnenwasser, falls es nicht reicht.“ Rund 250 000 Euro investiert er in Teich, Leitungen und Gießwagen, um seine Pflanzen auch künftig über Trockenperioden zu bringen.

„Der Teich ist unsere Anpassung an den Klimawandel“, erklärt Ehrmann: „und Humusaufbau.“ Mehr als 2,6 Milliarden Tonnen Kohlenstoff sind in den landwirtschaftlich genutzten Böden Deutschlands gespeichert, hat das Thünen-Institut im Jahr 2018 erhoben. Damit ist die Speicherkapazität längst nicht erschöpft. Das Umweltprogramm der UN geht davon aus, dass durch Humus mehrende Bewirtschaftungsmethoden jedes Jahr bis zu 4,8 Gigatonnen CO2 gespeichert werden könnten. Das ist die fünffache Menge des Treibhausgases, das in Deutschland pro Jahr ausgestoßen wird. Humus, die organische Substanz des Bodens, fördert zudem Bodenfruchtbarkeit und Pflanzengesundheit, speichert und liefert Nährstoffe und erhöht die Wasserspeicherfähigkeit.

Humusaufbau erreicht der promovierte Agrarwissenschaftler einerseits durch organische Masse wie Ernterückstände, verrotteten Mist, Gülle oder Zwischenfrüchte und andererseits durch Mikroorganismen. „Die können aber nur leben, wenn sie was zu fressen haben.“ Wer das Bodenleben aktivieren will, muss die Biodiversität auf den Feldern erhöhen. Wie, ist beispielsweise auf einem Acker unweit des Hofs zu besichtigen: Hier steht Zwischenfrucht aus Sonnenblumen, Phacelia, mehrere Kleearten. „Sobald es Frost gibt, wird die Fläche gewalzt, damit alles abstirbt.“ Mit einem Grubber arbeitet er anschließend die organische Masse in den Boden ein.

Markus Ehrmann ist nicht bange, doch er wappnet sich: „Ich glaube, mit dem Klima wird es schlimmer, da gilt es, früh zu reagieren“